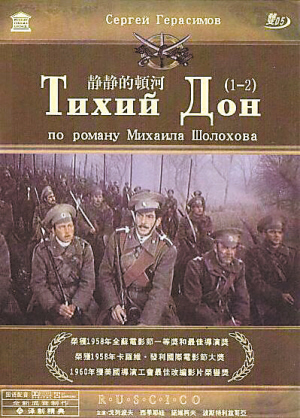

我们这代人——从“文革”的苦难中走出的。我想,凡爱读书的人──那个年代的城市青年以读书为荣,一个人,如果饱读诗书(这个诗书并不指向中国古代经典,而说的是翻译过来的外国小说),会得到周围人的尊崇与景仰的,就在当时,有几本小说是影响深远的───《静静的顿河》、《九三年》和《牛虻》,我想,但凡那一代知识青年,你只需问他读过这三本小说吗?他们可能会自豪地回答:我读过。 我也读过。但我读时不是“文革”前,也不是在“文革”风起云涌之时,而是在表面上看起来风平浪静的“一九七四年”,曾经的狂热与盲从随着林彪事件的爆发而寿终正寝,我们进入了怀疑与迷惘,开始了有点嬉皮式的玩世不恭。 记得当时我因军队的一次人事关系上的“受挫”,倍感失望,主动要求从部队机关下放到了狂风呼号的小帽山上。入住小帽山半年后,我的脚趾不知为何发生了溃烂,举步维艰,上级领导闻讯后立即要求分队领导安排我下山住院,因此,我住进了一所野战医院。在那个医院里,我认识了一位在海军供职的干部子弟。 我们聊起了当兵的感受,他仰起脸,朝向明媚的蓝天,嘴里喃喃自语般地说:“不管我活着,还是我死了,我都是一只快乐的大苍蝇。”就在那时,他告诉我这是一本叫《牛虻》的小说中的一句名言。 你没看过这本书吗?他嘲笑般地问。我摇头,心里掠过一丝惭愧,还有些脸红,因为我看出他对我的失望。 一般子弟们都会看过这本书的。他说。 他叫张平。后来聊深了才发现他居然服役在大帽山,与我所在的小帽山遥遥相望,中间只是隔了一道深山狭谷。他是雷达兵,而我是侦听员。 就这样,我通过张平终于看到了那本著名的小说《牛虻》。

我看得如饥似渴,有几次连吃饭都忘了。快看到尾声时,有一天傍晚张平与郑志国来找我,让我一块儿出去玩。我们一边喝酒一边聊《牛虻》,张平说,他就想当牛虻那样的人,隐忍而坚强;志国不以为然,他说牛虻就是一傻子,你不爱人家琼玛吗,干吗弄得那么扭巴?挺没意思一人。 而我则是另一种看法。那时别看我装着吊儿郎当,但骨子里还是羞涩的,尤其是当谈起女人和爱情时,他们这么肆无忌惮地聊着其实我听着挺脸红的,但好在有烈酒掩护了我,我这人一沾酒就脸红。 但微醺的他们催促我说说读后感。我思索一下,问了一个问题:我没太懂亚瑟(即牛虻的真名)的所谓爱情,你们说他真爱琼玛吗? 废话!他们两人异口同声地回答,纳闷地看向我。 那我就不懂啦,既然他那么爱琼玛,而且坚定不移,为什么身边还有一位同居的妓女呢?真正的爱情能允许这种行为存在吗? 哦?他们两人也有些茫然,一时回答不上来了。 但张平开始沉默了,显然他也在思索我提出的问题。 而且,他每次见了琼玛都不告诉她:我(牛虻)就是亚瑟,他明明知道琼玛是那么爱他,十几年来都在痴情地等待他,虽然以为他死了,可他反而对琼玛表现得极端冷酷,这个我也不明白。 这就是一个革命者的意志,张平说。说这句话时,他红红的脸膛上亦有了一副坚毅的表情。 我很想告诉他,在我看来牛虻做得太过分了,不近人情,他其实深爱着琼玛,爱得那么痛苦,甚至几次欲言又止,这么折磨自己,也折磨着坚贞不渝爱他的瑟玛。我真不懂!但我没敢说出来,我怕他们会数落我为小资产阶级思想,在那个年代,被人说成有这种思想几近耻辱。 在我以后的人生中,我始终带着这个疑问行走在属于我的历史中,岁月在静默的无言中流逝着,而我,一直在心中存留着关于亚瑟与琼玛这个特殊的爱情,这个爱情让我困惑,亦让我为此而深深地感动;同时,我还牢牢记住了亚瑟(牛虻)在走向绞刑架前写给琼玛的那份遗书: “不管我活着,还是我死了,我都是一只快乐的大苍蝇。”

|